神经血管耦合(Neurovascular Coupling, NVC)是大脑神经活动动态调控脑血流的一种功能机制。当神经元活跃时,邻近血管通过扩张增加血流量,从而满足神经活动的能量需求。神经血管耦合机制是维持大脑正常功能的基础,也是非侵入脑机接口获取大脑信息的关键。然而,传统技术由于探测范围有限(通常<1 mm²)或时空分辨率不足,难以实现全脑尺度的神经元与血管活动实时高精度观测,制约了神经血管耦合机制的研究探索。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学全国重点实验室郑海荣院士、刘成波研究员和郑炜研究员团队,在研发第一代头戴式显微成像(Science Advances, 11, eadu1153, 2025)基础上,实现了技术再次突破,成功研制出高速大视野光声/荧光多模态显微成像仪器(LiTA-HM),对活体小鼠全脑皮层范围内神经元活动和微血管多种参量同时、动态、高分辨成像,为非侵入式脑机接口提供了新的信息采集范式。研究成果以“Photoacoustic and fluorescence hybrid microscope for cortex-wide imaging of neurovascular dynamics with subcellular resolution”为题发表于《Science Advances》。该期刊同期发表期刊副主编、美国杜克大学姚俊杰教授Focus文章,对研究进行highlight报道,评价:" LiTA-HM将神经活动与血管生理融于同一影像,具备空间广度与时间精度,为破译大脑最基础的神经血管协作机制提供了可能。这一突破使得学界向长久以来的目标更近一步——同时以单神经元与单血管的分辨率,实时观测大脑功能与思维的律动。"

该研究获得中国科学院先导B专项(XDB0930000)、医学成像科学与技术系统全国重点实验室资助,为先导B专项开展后续工作提供了关键技术。论文共同第一作者为中国科学院深圳先进技术研究院刘良检博士生、徐智强副研究员、深圳大学赖振杰硕士生、徐斌副教授。郑海荣院士、刘成波研究员和郑炜研究员担任通讯作者。合作团队包括中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰研究员团队、畅君雷研究员团队、香港理工大学赖溥祥教授团队、海军军医大学沈锋教授团队、曲阜师范大学孟静教授团队。

文章上线截图(点击文末“阅读原文”查看全文)

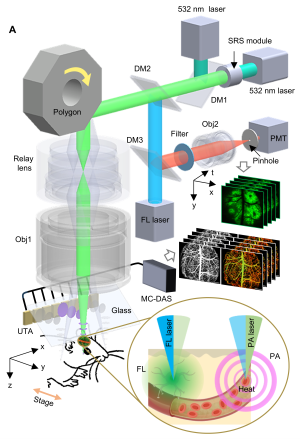

研究团队发展了多面转镜与阵列换能器技术,成功研制出高速大视野光声/荧光多模态显微成像仪器。该仪器将光学分辨率光声显微成像(OR-PAM)与共聚焦荧光显微成像(CFM)创新融合,在硬件层面实现了双模态图像同步获取与精确配准。基于先进的扫描与探测技术,仪器突破了传统多模态系统在成像视野、分辨率与成像速度之间相互制约的局限,具备6 μm空间分辨率,6 mm×5 mm成像视野,以及每秒1.25帧频的成像速度,能够实时同步获取小鼠全脑皮层神经元与血管的活动信息,为开展神经血管耦联机制研究提供了可能,也为脑机接口研究提供了更加全面的信息。成像系统示意图与成像结果如下图所示。

LiTA-HM示意图及其成像结果

1. 高速大视野光声/荧光多模态成像技术

Ø 高速、大视野、高灵敏度探测技术:本研究创新性地采用8通道阵列换能器探测光声信号,即使在6 mm的大成像视野下,仍能保持极高的光声探测灵敏度。此外,该探测技术与多面转镜快速扫描完美融合,允许多面转镜在空气中工作,有效避免了超声耦合介质对多面转镜的干扰,确保了系统的成像速度与稳定性。

Ø 先进的图像重建算法:研究团队开发了一种适用于阵列换能器探测的光声图像重建算法。通过加权平均和自适应条纹滤波与校正算法,不仅显著提升了图像的信噪比,还有效解决了阵列探测引入的图像亮暗条纹问题。

Ø 光学成像优化:研究团队通过光学仿真,优化了多面转镜及其扫描光路系统。在6mm成像视野下,系统成像分辨率保持一致,约为6 μm,焦深达到292 μm,为大视野光声/荧光多模态成像提供了关键技术支撑。

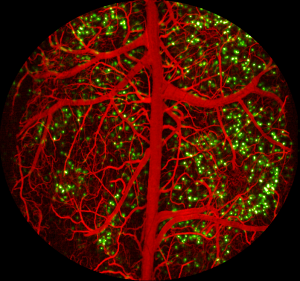

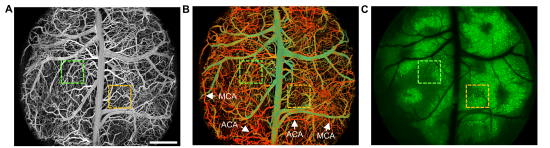

基于上述光学、关键元器件、系统软硬件及成像算法创新,研究团队研制出高速大视野光声/荧光多模态显微成像系统LiTA-HM,实现了神经活动与血液动力学参数的全脑同步采集。该成像系统展现出优异的成像性能,在覆盖全脑皮层的大视野范围内,能获取毛细血管级血管网络与单个神经元胞体信息,成像结果如下图所示。

成像结果(A) 小鼠全脑血管结构图;(B) 血管血氧饱和度图;(C) 神经元胞体图。标尺为1 mm。

2. 多场景应用揭示神经血管耦合时空特征

基于LiTA-HM,研究团队成功开展了小鼠清醒状态下的脑疾病与脑功能成像实验,展示了该技术在脑科学研究与应用中的潜力。

癫痫发作状态下的神经血管耦合研究:研究团队构建了戊四氮(PTZ)诱导的小鼠癫痫模型,开展了癫痫状态下的神经血管耦合研究。本研究成功捕捉到了全脑视野下的神经元与血管网络的扩散性抑制波(SD)传播过程,如下图所示,SD波在左右脑分别传播时,神经元钙离子动态与脑血管血液灌注强度波动在空间和时间上都具有显著相关性。研究结果表明,通过监测脑血流动力学变化将有可能确定癫痫发作的脑区位置和发作时间,为临床癫痫诊断和治疗过程定位病灶、预测发作时机提供了全新思路。

癫痫发作状态下的神经血管耦合研究(该图为动图)

缺氧与麻醉刺激下神经血管耦合的异质性响应:研究团队开展了缺氧与麻醉状态下的神经血管耦合研究。结果表明,在缺氧和麻醉状态下,大脑皮层神经元活动均受到显著抑制,血管显著扩张,但其响应模式和机制存在明显差异。在缺氧状态下,神经元荧光信号变化滞后于血管内氧气浓度的改变,这表明神经元活动的变化是血管能量供应不足的间接结果。而在麻醉状态下,神经元荧光信号与血管内氧气浓度变化基本同步,这种同步性可能是因为麻醉药物同时作用于神经元和血管所致。

3. 未来展望

LiTA-HM实现了全脑皮层神经元活动与血管网络的同步高精度观测,为神经血管耦合机制研究以及下一代脑机接口技术提供了新范式和新思路。

未来研究可在成像技术与脑机接口应用两个层面展开。在成像技术方面,将继续优化系统成像性能,扩大其成像视野并提升成像速度,未来可用于灵长类动物全脑视野的高速成像。在脑机接口应用方面,该技术有潜力用于脑功能信息非侵入读取,基于神经血管耦合机制精准解析大脑功能活动,为脑机接口研究提供关键科学依据。

论文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adw5275